一、历史沿革

学院2000年开办了计算机应用技术高职专业,2011年在此基础上筹建开办了计算机科学与技术本科专业,已有多届毕业生,经过近几年来的不断建设日渐成熟,在此专业基础上筹建数据科学与大数据技术本科专业,2021年招收本专业首批本科学生,该专业修业年限为4年制,隶属计算机大类,授予工学学士学位,目前在校生332人,年招生规模100人左右。

二、培养目标

本专业培养适应社会主义现代化建设及数字龙江建设需要,德智体美劳全面发展,具有数学、统计学、大数据及人工智能等多学科知识和技能,具备自主学习、创新能力、数字思维、职业道德和社会责任感,能够在信息技术企业、事业单位和政府部门从事数据采集、存储、处理、分析与可视化、系统开发、数据运维等岗位工作的高素质应用型人才。

三、专业建设思路

专业以 “需求导向、产教融合、数智赋能、创新发展”为建设思路。一是紧扣行业发展需求,动态调整人才培养方案,向“人工智能+”方向错位发展,构建“数学基础+专业核心+实践创新”的课程体系;二是深化产教融合,与齐齐哈尔智洋数据可以有限公司、北京华育兴业科技有限公司、元道通信股份有限公司等企业建立长期合作关系,共建课程、共建基地、共育人才;三是推进数智化建设,依托大数据平台、人工智能工具等,打造智慧课堂与虚拟实验环境;四是强化创新驱动,通过学科竞赛、创新创业项目、开放实验等途径,培养学生的创新实践能力。

图1 实践教学签约仪式

四、资源条件

数据科学与大数据技术专业现自有专任教师7人,外聘专任教师1人,其中教授1人,副教授2人,讲师1人,其他中级职称1人助教2人;硕士研究生学历5人,本科学历2人,形成年龄结构、学历结构、职称结构和学科交叉结构合理,且具有开拓进取精神、学术思想端正、活跃的教学和科研专业队伍。在办学条件方面,专业具备满足本专业教学要求的教室和专业实验室,教室内布局合理,均配备了投影仪和计算机,教学面积和主要实验、实训设备符合专业教学质量国家标准的要求,具备容纳多个班学生同时实训的条件。

现有实验实训室有大数据实验室Ⅰ、大数据实验室Ⅱ、可视化编程实验室Ⅰ、可视化编程实验室Ⅱ、物联网工程实验室、人工智能开发实验室、网络安全构建实验室等多间专业实验室,在共享计算机科学与技术专业基础实验室的基础上,已建设有大数据教学资源及实验管理平台、大数据实训项目及数据资源平台等实验平台,能够满足本专业学生数据处理、数据分析及可视化等专业核心能力培养的需要,实验设备总值513.682万元,能够保证专业教学的高质量开展。

五、专业特色

1.数据采集-分析-应用的闭环流程构建

为了满足专业应用型人才培养的需要,大数据专业在人才培养体系设计中围绕用专业课+集中实践环节螺旋辅助的方式,培养学生数据处理能力。以数据处理工作流程的三个关键环节为核心,制定了数据收集实践、数据运维及企业生产实践,强调构建闭环流程,体现数据处理的连贯性和完整性。专业从大一到大四持续关注学生的学习过程,并做到及时反馈,设置四个学年实践教学目标,通过专业实践学期校外课堂的顶岗实践,完成岗位任务和学年论文,分阶段检验学生的学年学习效果,实现人才闭环培养模式。

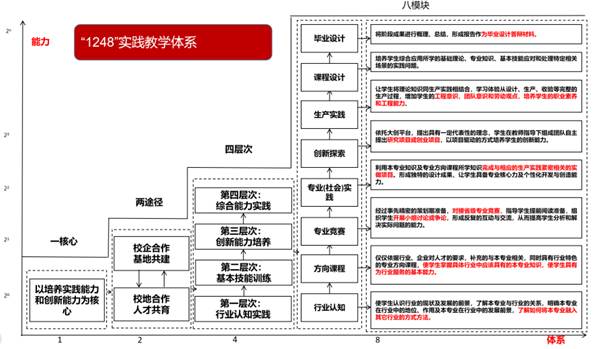

2.应用牵引、创新驱动,构建“1248”实践教学体系

随着我院应用型本科高校的定位,数据科学与大数据技术专业主动适应行业和区域经济发展需要,坚持专业与行业对接、与产业互动,围绕“具有一定创新能力、实践能力和国际视野,能够为推动数字龙江建设服务的高素质应用型人才”的人才培养目标,进一步完善“校企合一、产教一体”的应用型人才培养模式,全面规划大数据专业建设,修订人才培养方案,通过培养方案的修订带动课程改革、教学内容和教学方法改革。在大数据专业建设中,不断改进大数据专业实践教学体系,进一步构建具有品牌特色的,适应社会需求的“1248”实践教学体系,即 1 核心(以培养实践能力和创新能力为核心)、2 途径(校企合作基地共建、校地合作人才共育)、4 层次(行业认知实践、基本技能训练、创新能力培养、综合 能力实践)、8 模块(行业认知、方向课程、专业竞赛、专业/社会实践、创新探 索、生产实践、课程设计、毕业设计)培养的大数据专业实践教学体系。

图2 “1248”实践教学体系

六、建设成效

专业建设建设周期短,仍在积极建设中,团队教师在课程和教材建设方面深耕,申报校级思政团队1项,完成慕课1门,教师团队获得校级教学创新大赛三等奖。为强化校企合作深度,申报校企共建课1门,协同育人项目1项。在学生竞赛方面成果显著,学生参与开办的公司1家,创业团队1个。2024年专业学生参加中国国际大学生创新大赛及大学生创新创业训练申报项目数52项,占比到专业人数20%,2组学生入围校级中国国际大学生创新大赛,1组获得省级铜奖,中国国际大学生创新大赛及大学生创新创业训练申报成功2项。

图3 专业学生部分获奖证书